【Case16:メディアアクティブの場合】マケシリ〜マーケティング事例に隠された心理効果を知ろう〜

マケシリでは、最近ちょっと気になったマーケティング事例を独断と偏見でピックアップ!

弊社顧問で心理学博士の関屋 裕希さんになぜ気になっちゃうのかを心理学の観点から紐解いていただきます。

関屋 裕希 Yuki Sekiya

1985年1月31日生まれ/福岡県福岡市出身

せきや・ゆき/臨床心理士。公認心理師。博士(心理学)。東京大学大学院医学系研究科 デジタルメンタルヘルス講座 特任研究員。専門は職場のメンタルヘルス。業種や企業規模を問わず、メンタルヘルス対策・制度の設計、組織開発・組織活性化ワークショップ、経営層、管理職、従業員、それぞれの層に向けたメンタルヘルスに関する講演を行う。近年は、心理学の知見を活かして理念浸透や組織変革のためのインナー・コミュニケーションデザインや制度設計にも携わる。著書に『感情の問題地図』(技術評論社)など。

ホームページ:https://www.sekiyayuki.com

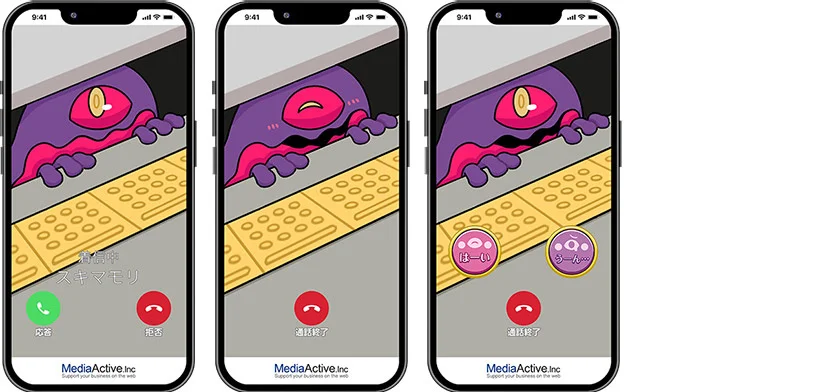

2025年2月10日、「鬼から電話」を運営するメディアアクティブ株式会社は、電車でおなじみ「スキマモリ」の電話コンテンツ配信を、期間限定で開始しました。それぞれのプロジェクトが持つ心理的効果とは?今回のコラボでの相乗効果とは?

◎第三者からのアドバイスが効果的!-「鬼から電話」

まず「鬼から電話」について紹介します。人気子育てサポートアプリ「鬼から電話」は、「親子のコミュニケーションの円滑化」をコンセプトに掲げています。

こどもに怒ってしまいそうなとき、アプリの鬼が代わって言い聞かしてくれる。

かわいいキャラクターが、こどもに行動するよう誘いかけてくれる。

第三者であるキャラクターによる呼びかけで、こどもの行動、やる気の促しにつなげています。

現在では鬼だけではなく、幅広いキャラクターが登場しています。

このアプリを心理学目線で見ると、どのような効果によるものでしょうか。

関屋)この「鬼から電話」のいいところなんですけれど、親から言われるより、第三者から言われるほうが、効果がある。それがうまく活用されているかなと思っていて。

例えば職場でも、直属の上司から言われるより、斜め上の先輩からアドバイスなんかを言われたほうが、「そうかな」と思えたり。全然違う部署の上司から言われるほうが、同じことを聞かれても、素直に聞ける面があったり。

つまり、第三者から言われたことのほうが、よく話を聞き入れるという要素があるのかな。

――確かにそれはありますね。普段言われ慣れている人、関係性ができている人から言われるよりも、関わりない人から言われたほうが、「そうだったんだ」「自分って、そんなにやばかったのか」とか、心に響く気がします。

関屋)心理学だと「ウィンザー効果」が近いですね。

例えば保険商品でも、保険の営業マンから言われると、すごく疑いの目を向けてしまう。

けれども、久々にあった同級生から、「この保険入ったけれど、すごくいいよ」と言われると、その商品が気になってしまう。

ウィンザー効果

ウィンザー効果とは、当事者よりも、第三者から発信された情報のほうが、信頼性を得やすいという心理効果です。

例)商品販売元の企業の情報よりも、第三者である口コミやレビューのほうが信頼できる。

これは、企業からの情報は、ポジティブ面を強調する傾向にあります。そのため消費者は、企業側の情報に疑念を抱き、情報の信頼性が低くなります。一方で第三者の情報は、ポジティブ・ネガティブ両方の側面が含まれています。

企業と第三者には利益関係がない(第三者は商品について、嘘をつく必要がない)ため、第三者の情報は、客観的で説得性のある情報だと判断されます。

上記の理由から、第三者の情報は信頼性が向上され、商品購入の意思決定をする重要な判断材料になります。

関屋)このケースですと、親から直接うるさく言われるより、周りの人から言われるほうが聞き入れやすい。

第三者である「鬼」からアドバイスを受けることで、こどもは、鬼の話を「自分のことを客観的に見たうえでのアドバイスだ」と感じ、そのアドバイスを素直に聞くことができる、という仕組みでしょう。

――最近、「ウェブ広告を信じない」という話をよく聞きます。広告を信じなくなっていて、広告よりも、口コミや知り合いからの情報を信じる。それも「ウィンザー効果」なのですね。

――ところで、「ウィンザー効果」と「ハロー効果」って、違うのですか?

関屋)ハロー効果は、例えば、好きな芸能人とか、偉い人など、好感的なものに引き寄せられて、その人が紹介した商品をいいものだと考えてしまうこと。

今回の場合は「ハロー効果」というよりも「ウィンザー効果」ですかね。

ハロー効果

ハロー効果とは、一部分の印象をもとに、全体の印象や評価を決めてしまうことです。

ポジティブな方向にも、ネガティブな方向にも作用します。

◎なじみやすいデザインで、こどもが「自ら考える」をサポート―「スキマモリ」

次に、「スキマモリ」について考えていきます。

「スキマモリ」は2021年から始まった、「こども隙間転落防止プロジェクト」に登場するキャラクター。電車などでポスターやステッカーを見たことがあるのではないでしょうか。

こどもの駅での転落事故が多いことを背景に、JR西日本から始まったこのプロジェクト。

今では東急電鉄、京王電鉄、横浜市交通局が参画しています。保護者やこども自身に、駅での隙間転落の危険性を意識してもらおうと、こども目線のデザインやメッセージに工夫しています。

見た目は怖いが、危ない行動にはしっかり注意してくれる。

なによりこども思いな「スキマモリ」。

こどもに寄り添い、こどもが自ら考えて、問題解決につながるよう目指しています。

実は本やラインスタンプなど、各種グッズ展開もされています。

――この「スキマモリ」、全身見てみると、ちゃんと気持ち悪いですね。やっぱりこどもに対しては「怖い」が刺さるのかな?

関屋)怖いけれど、気になるキャラクターですね。

このキャラクターを見て感じたのは、例えばポケモンとか、そういったモンスター系?いや、妖怪?のキャラクターなのかな。

このキャラクターからは、「本当に怖い」って感じはあまりしないですから。

――確かに、ぱっと見は怖いかもしれないけれども、こどもからしたら「モンスター」に近いかもしれないです。

関屋)ビジュアルもポケモン、妖怪とか、こどもに人気のコンテンツをうまく活用している感じですかね。

――ぬいぐるみもあるんですって。

関屋)それはすごい!でも絵のほうがかわいいなあ…。

――ところで、こどもの駅での転落割合、「3件に1件は10歳未満」ですって。「隙間転落の9割は、6歳以下のこども」ともあります。

関屋)確かにこどもって、けっこうよく落ちるんですよね。

周りでも聞いたことがあります。

一番下までは落ちなくても、胸あたりまでずり落ちるとか…

――確かに、列車とホームの隙間って、大人だと簡単に乗り越えられるけれど、こどもの足幅だと…

関屋)その問題について、子供が興味を持ちやすいデザインという点が、導入としてよいのでしょうね。

親にうるさく言われるより、こどもが自分から「危ないな」と思えるきっかけが大事。

単純に「スマホ見ちゃだめ」「よそ見しちゃダメ」、と言われるだけでは、「じゃあどうしたらいいのか」がわからない。

「やっちゃダメ」と言われるより、「隙間が危ないからどうしたらいいか」を自分で考え、意識すること。

頭ごなしに怒られたり、注意されたりするだけよりも、断然いいですよね。

今回の電話アプリは、「こども隙間転落防止プロジェクト」の協力・監修。

親子ユーザーが転落防止の重要性を意識できるように、「スキマモリ」からの電話で、電車に乗る時の転落防止を呼び掛けています。

関屋)今回のコラボは、先ほどの「ウィンザー効果」に加えて、こどもをターゲットという面も強いですね。

親ターゲットでなく、こどもターゲット。

――そうですね。親ターゲットというよりも、こどもがちゃんと直接的に自分で考えられるというものがいいですね。

電話アプリにより、こどもがアドバイスをしっかり聞き、考えるきっかけを作る点が、今回のポイントなのでしょうね。

春。これからお出かけが多くなる季節。

それは同時に、駅での事故の危険性も上がるということ。

このアプリを利用して、こどもが自分の行動の危うさに気が付き、考えるようなきっかけになれば、コンテンツとして大成功ですね。

関屋さん、本日もありがとうございました!