【Case28:森永乳業株式会社と株式会社クラダシの場合】マケシリ〜マーケティング事例に隠された心理効果を知ろう〜

マケシリでは、最近ちょっと気になったマーケティング事例を独断と偏見でピックアップ!

弊社顧問で心理学博士の関屋 裕希さんになぜ気になっちゃうのかを心理学の観点から紐解いていただきます。

関屋 裕希 Yuki Sekiya

1985年1月31日生まれ/福岡県福岡市出身

せきや・ゆき/臨床心理士。公認心理師。博士(心理学)。東京大学大学院医学系研究科 デジタルメンタルヘルス講座 特任研究員。専門は職場のメンタルヘルス。業種や企業規模を問わず、メンタルヘルス対策・制度の設計、組織開発・組織活性化ワークショップ、経営層、管理職、従業員、それぞれの層に向けたメンタルヘルスに関する講演を行う。近年は、心理学の知見を活かして理念浸透や組織変革のためのインナー・コミュニケーションデザインや制度設計にも携わる。著書に『感情の問題地図』(技術評論社)など。

ホームページ:https://www.sekiyayuki.com

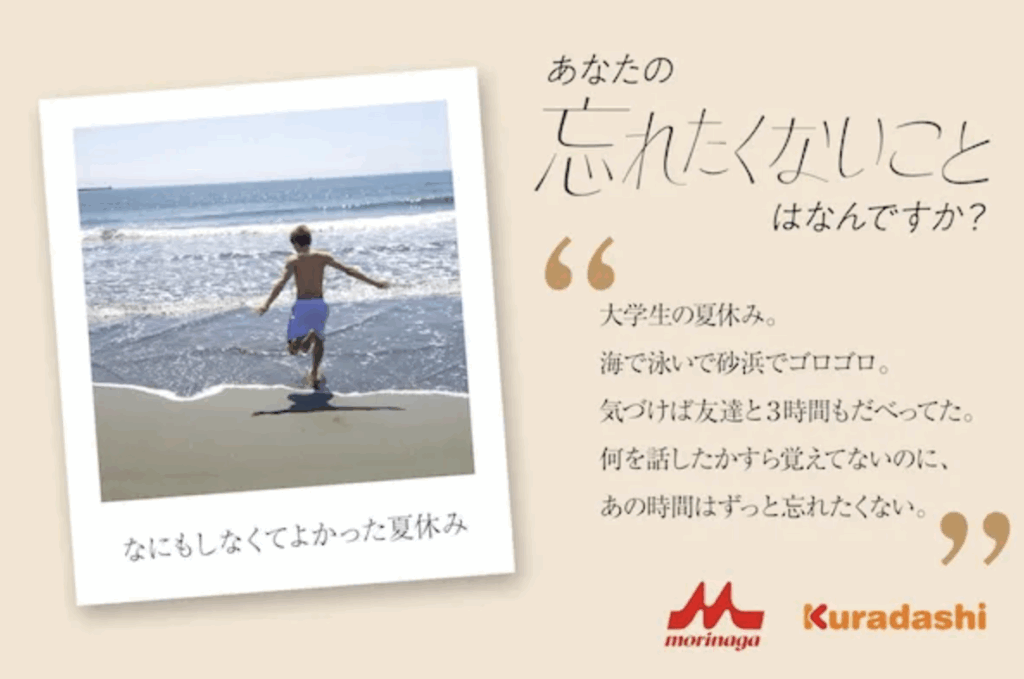

2025年9月30日からスタートした、森永乳業とクラダシによる共同プロジェクト「あなたの思い出が広告に」についてご紹介します。

この取り組みでは、「忘れたくないこと」にまつわるエピソードを一般から募集し、選ばれた思い出を“その出来事が起きた場所”で屋外広告として掲載。特設サイトでは、うえはらけいたさんの漫画や前田エマさんのエピソードも公開され、個人の記憶を社会と共有する温かな仕掛けとなっています。

森永乳業が展開する「記憶対策」の一環として、ビフィズス菌入りサプリやヨーグルトなどのブランドメッセージを「思い出を守る」という形で体現する、共感性の高いプロジェクトです。

「恐れ」ではなく「思い出」で伝える──ポジティブ訴求の力

──関屋さん、この企画は一見広告っぽくないアプローチですよね。

関屋:そうですね。認知機能の低下って、どうしても“恐ろしい”とか“避けたい”というネガティブな感情を想起させやすいテーマなんです。でもこのプロジェクトでは、“不安”ではなく“思い出”というポジティブな切り口で伝えている。これはとても良い感情設計だと思います。

人は「恐れ」や「リスク」を提示されると、一瞬は注意を引けても、長期的には避けたくなる傾向があります。一方で「守りたい」「残したい」といったポジティブな動機は、自分ごととして受け入れやすい。まさに、ネガティブからポジティブに転換するうまい手法ですね。

“脅しベース”では動かない時代に

──確かに、昔は「これをしないと危ないですよ」という訴求が多かった気がします。

関屋:そうですね。以前は「恐怖訴求」といって、リスクを強調する広告が主流でした。

でも、今の消費者はそういったメッセージに慣れてしまっていて、脅されるよりも「共感したい」「気持ちが動く方を選びたい」という心理が強い。

今回のように、“記憶を守る”という前向きなテーマに置き換えることで、同じ問題提起でも「怖い」ではなく「温かい」印象を残すことができています。

人を動かすきっかけは、もはや“恐れ”ではなく“共感”なんです。

記憶を「商品」ではなく「人」で語るブランディング

──エピソードが“人の思い出”として表現されているのも印象的でした。

関屋:はい。あえて商品を前面に出さず、個人の記憶や体験を通して伝える構成になっているのが素晴らしいです。「記憶を守ること=健康を守ること」というメッセージを、人間味のある形で落とし込んでいる。

しかも、その思い出が“実際にあった場所”に広告として掲載されている。

これは見る人にも「自分の思い出と重なる」ような錯覚を起こさせるんですよ。

共感を誘発するうえで、とても効果的な仕掛けですね。

まとめ:不安ではなく共感で動かすマーケティング

今回の森永乳業とクラダシのプロジェクトは、「脅し」ではなく「共感」で行動を促す、今の時代に合ったマーケティングの好例です。

ネガティブなテーマを、ポジティブな感情に変えて伝える。そして「守りたい」という気持ちを自然に生み出す──この感情設計が、多くの人の心を動かしました。

「恐怖で注意を引く」から、「思い出で心を温める」へ。

マーケティングが“優しく人に寄り添う時代”を象徴する事例といえるでしょう。

──関屋さん、本日もありがとうございました!