【Case21:大塚製薬の場合】マケシリ〜マーケティング事例に隠された心理効果を知ろう〜

マケシリでは、最近ちょっと気になったマーケティング事例を独断と偏見でピックアップ!

弊社顧問で心理学博士の関屋 裕希さんになぜ気になっちゃうのかを心理学の観点から紐解いていただきます。

関屋 裕希 Yuki Sekiya

1985年1月31日生まれ/福岡県福岡市出身

せきや・ゆき/臨床心理士。公認心理師。博士(心理学)。東京大学大学院医学系研究科 デジタルメンタルヘルス講座 特任研究員。専門は職場のメンタルヘルス。業種や企業規模を問わず、メンタルヘルス対策・制度の設計、組織開発・組織活性化ワークショップ、経営層、管理職、従業員、それぞれの層に向けたメンタルヘルスに関する講演を行う。近年は、心理学の知見を活かして理念浸透や組織変革のためのインナー・コミュニケーションデザインや制度設計にも携わる。著書に『感情の問題地図』(技術評論社)など。

ホームページ:https://www.sekiyayuki.com

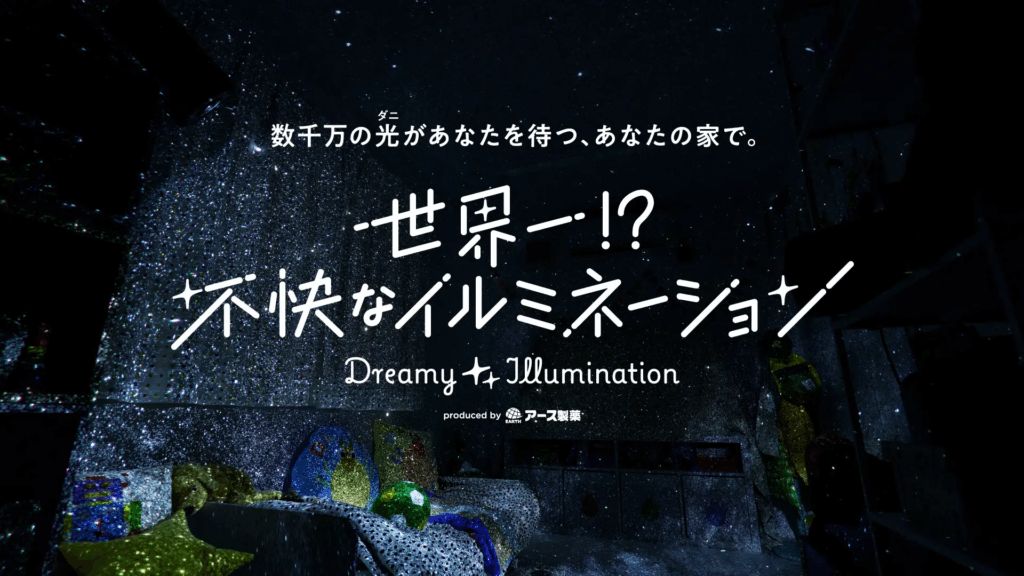

アース製薬が2025年6月に東京スカイツリータウンで開催した体験型イベント「世界一!? 不快なイルミネーション」は、家庭内で見えにくい“ダニ”の存在を、あえてポップかつ不快なイルミネーションで可視化したユニークな試みです。

来場者に「不快さ」をあえて体験させることで、涼しさを感じさせつつ、自宅でのダニ対策の必要性を自然と意識づける構成になっており、生活者の行動変容を促す“体験型マーケティング”として注目を集めました。

さらに会場では、専門家による解説やトークショー、対策グッズの配布などを通じて、家庭での衛生習慣を身近に、楽しく学べる設計がなされています。

不快さをあえて可視化するインパクト

──今回のイベント、かなり攻めた演出でしたよね。

関屋:そうですね。まず「かわいくライトアップされている」と思わせてから、「実はそれが“ダニ”の姿だった」と明かされる。このギャップが非常に強烈です。心理学的には「認知的不協和」といって、自分の予想や印象と現実がズレたとき、人は違和感を抱いて記憶に強く残るんです。

認知的不協和

認知的不協和とは、自分の考えや行動、感情の間に矛盾やズレが生じたときに感じる、不快な心理状態のことです。

たとえば「健康のために甘いものを控えたい」と思っているのに、ケーキを食べてしまったとします。このとき、「食べたい」という欲求と「健康でいたい」という信念がぶつかり、不快な気持ち(モヤモヤ)が生まれます。

「かわいい」から「ゾッとする」への落差が心に刺さる

──たしかに、見た目は可愛らしいのに、正体を知った瞬間のギャップがすごいですよね。

関屋:そうなんです。この手法は驚きや戸惑いをうまく利用していて「これはヤバい」と感じさせた瞬間に、「じゃあどうすればいいの?」という思考を自然に促します。

それが「とりあえずダニ対策グッズを買おう」という行動につながるんですね。

SNS映えも狙える「衝撃と話題性」

──参加者の中には写真を撮ってSNSに上げていた人も多かったそうですね。

関屋:あれだけのインパクトがあると、誰かに言いたくなるのも自然です。しかも「かわいいのに気持ち悪い」「なんかすごいもの見た」っていう話したくなる衝撃がある。

驚きや違和感を感じた体験は、誰かに話したくなるもの。今回のような仕掛けは、その「誰かに共有したい」という気持ちをうまく引き出しています。SNSとの相性も抜群です。

怖いのにやってみたくなる絶妙な仕掛け

──今回はプレゼントキャンペーンや体験設計も用意されていて、脅し一辺倒ではなかった印象です。

関屋:その通りです。たしかに不快さを前面に出していますが「かわいいけど怖い」「見たいけど見たくない」という微妙なバランスが秀逸です。不快感だけでは人は動きませんが、感情の揺れをうまく利用し、行動に転換させる仕掛けになっています。

まとめ

今回のアース製薬の施策は「見たくないものをあえて見せる」ことで強烈な印象を残し、生活者の行動を変える優れた例でした。かわいさと不快さのギャップ、共感を呼ぶメッセージ、SNSで広がる構造など、心理的なトリガーが巧妙に組み込まれています。

「これはちょっと怖い…でも大事なことだよね」と感じさせる感情を動かすマーケティングは、今後さらに注目されていきそうです。

関屋さん、本日もありがとうございました!